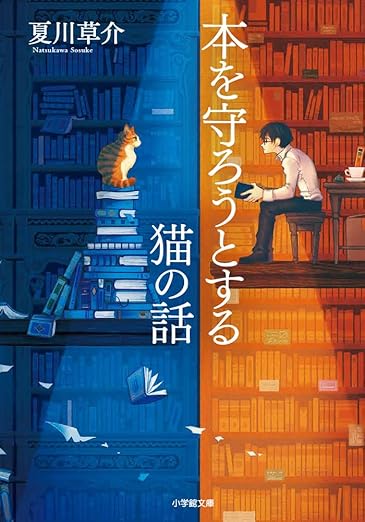

本好きで猫好きはこのタイトルだけでこの本を読んでしまう。

でもこれ、猫が主人公かと思いきや、ちがうんだよなぁ……

【本を守ろうとする猫の話】のあらすじ

序章 事の始まり

引きこもりがちな夏木林太郎の現状は、古書店「夏木書店」に暮らしていた祖父が亡くなったばかりだった。

第一章 第一の迷宮「閉じ込める者」

様子を見に来てくれた先輩が帰った古書店で、突如あらわれた得体のしれない猫・トラが林太郎に話しかけた。

「お前の力を借りたい」

そのくせ毒を吐くようなセリフで林太郎を急き立て、ろくに説明もなく怪しい場所に向かう。連れて行かれた場所には見事なまでに本が保管されていたが、林太郎にはどうも違和感があった。

猫の言う「本を解放する」とはいったいどういうことなのか。

第二章 第二の迷宮「切りきざむ者」

亡くなった祖父のことを思いながら朝を過ごしていると、あの猫・トラがまたやって来た。第二の迷宮へ行かねばならないので力を貸してもらいたいと言う。

本を助けに行くのなら力になる、と返事をしたタイミングで、学校を休んでいる林太郎の様子を委員長の沙夜が見に来た。

特殊な条件を満たしたものにしか見えないはずのトラが見える沙夜は、危険かもと止める林太郎にサバサバと反論し、第二の迷宮に同行する。

今回は「まったく新しい読書術のすすめ」を研究する所長のところへと向かった……

第三章 第三の迷宮「売りさばく者」

学校に来ない林太郎を思う沙夜、そして秋葉先輩。

本を通してふたりが林太郎のことを考えていることなど、本人にはわからない。叔母さんに引っ越しの準備をしておくように言われたが、いまだ立ち止まった感に包まれたままだ。

そこへトラがやって来る。「最後にもう一度だけ、力を貸してもらいたい」と。

「最後の相手は、これまでの二人とは少し違う」「今回の相手は厄介だ」

そう言われた相手に、今回は林太郎と沙夜のふたりで立ち向かうことに。さて。

第四章 最後の迷宮

引っ越しの当日、叔母さんが買い物に行った隙にトラがきた。

事情が変わり、もう一度力を借りたいと言う。第四の迷宮が現れ、柚木沙夜が連れ去られたから助けに行かねばならないらしい。

トラにも御しえない強敵にひとり立ち向かう林太郎だったが、渾身の力説を一蹴されあきらめかける。

だが。柚木を返してもらわねば。

本の力を信じている林太郎は時間切れまで語り続けた……

終章 事の終わり

祖父が逝って三か月。

「引っ越しをせず、一人暮らしをしたい」と叔母さんに告げ、三つの条件を飲む約束で林太郎は夏木書店に残った。

人の数だけ本の解釈がある

「本を読む」の話

本読む人は、もれなく本好きだ。

だが、本が好きだからといって、本を読むかというとそうでもないこともある。

本好きだからものを知っているかというと、そうでもない場合も多い。

本好きだからたくさん読んでいるかというと、そうでもない場合も多い。

本好きだから早く読めるかというと、そうでもない場合も多い。

本好きだからなんでも読んでいるかというと、そうではない場合が多い。

さとう

さとうちょっとくどいな

いつも思うけど、創作物が世の中に放たれると、解釈は受け取り側の数だけある。

どの本を読むか。

どんな理由で読むか。

何を期待して読むか。

いつ読むか。

ひとりの人間の人生でも、読む状況によって受け取り方がちがうこともある。

昔からある重厚な文学が読まれなくなってきた、と作中にはある。

でも現代は、昔とは比べられないくらい多くの本が出版されている。

選択肢が多すぎて、重く難解に思えるものが手に取られにくくなったのは事実だ。

それでも、読む者はいる。

「こう読め」「これが正しい読み方だ」

それはそのとき・その人の見解だ。

公式でもないし、定理でもない。

よく聞く「頭が良くなりたいなら本を読むといい」も一理あるが正しくはない。

頭が良い人は本を読んではいる。

でも本を読む人がみな頭が良いわけではない。

人間の頭は、考えるという動作をしないと良くは動かない。

そして考えるという動作は、しんどい。エネルギーを使う

昔から、まあまあよく聞く話がある。

本を読むとは、自分の頭ではなく、

他人の頭で考えることだ。

たえず本を読んでいると、

他人の考えがどんどん流れ込んでくる。

自分の頭で考える人にとって、

マイナスにしかならない。

なぜなら他人の考えはどれをとっても、

ちがう精神から発し、ちがう体系に属し、

ちがう色合いを帯びているので、

決して思想・知識・洞察・確信が

自然に融合して

ひとつにまとまってゆくことはない。

※ アルトゥル・ショーペンハウエルのことば

(1788-1860:ドイツの哲学者)

『読書について』より

今回は「寺子屋塾」というブログさんから拝借した。

そういうわけで、読書が至高の趣味ではないわけよ

「解釈」がちがう話

たとえ話をしよう。

アン・ミカさんが「白ってな、100色あるんやで」と言った話がまるでネタのようにテレビで語られることがある。

100色かどうかはわからないけれど、「白」と呼ばれる範疇に複数の色があることは事実。

人間には、微細・微妙な色のちがいを見分けられる人がいるのも事実だ。

それは眼の細胞や神経が、色の波長を細かくとらえることのできる身体的才能のようなものを授かっていることによる。

だから「白だね」といって見ているものが、みんな同じ色に見えているとは限らない。

高校生のとき、美術の授業で油絵を描いていてふと、さとうが赤だと思って見ている色はみんな同じに見えているのかなと思ったことはあるよ

どんな赤でも他人に説明するときは「赤だよ」といってしまうからね

視神経が受けとめている情報を、脳が解釈して「白」とか「赤」と言うわけだ。

本も同じようなもの。

むしろ本には文字情報しかないことが多い。

そうすると文字から想起されるものが受け取り手でみんなちがうこともあり、同じことを語っているようでみんなちがうことを言っている可能性もある。

同じ本を読んでいても、ちがう感想で議論がわくのも当然だよね。

だってさ、哲学みたいに話す言葉のひとつひとつを定義づけして話しているわけじゃないからね

でも、解釈がみんなちがうならわかりあえないのか、というとそんなことはない。

他人と自分のちがいをまず認識して、それから少しずつおたがいを理解しようと近づけばいい。

それをかんたんに言うと「思いやりをもつ」ということになる。

まえにも言ったけど、思いやりって想像力を使うことなのよ

この本の猫・トラも、結局思いやりを林太郎に説く。なぜ、沙夜にトラが見えたのかを話すときに。

人間の頭の良さは、そういうところに使いたい。

さとうがこの本を読んだ理由

それは最初に書いたわ。

本好きで猫好きはこのタイトルだけでこの本を読んでしまう。

でもねぇ、古本屋にけっこうこの本が並んでいたので、たくさん売れて「ちょっと思ったのとちがった」と手放した人が多かったのかなと考えた。

この本の著者は「神様のカルテ」という傑作の作家だった。

だからみんな、それぞれに期待したんだろうね。

この本は、もちろん猫が大事な存在だけど、テーマは読書だ。

読書、ということは、本だけではなく、本を読むという動作もテーマに含まれている。

みんな、がんばって読もう。

コメント