2024年現在、共同親権について法改正の論争が巻きおこっている。

自分で妊娠・出産のリスクも負わない人が(ついでに言うなら育児の苦労も負わないヤツが)権利だけを主張するって変だなと思う。

フィクションの世界でもおかしな人はいて、それが悲惨な事件となるんだ………

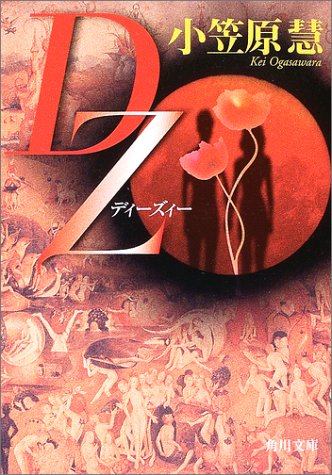

【DZ】のあらすじ

アメリカで夫婦冷凍殺人事件が起きた。だが5歳の息子が行方不明のまま事件は迷宮入りする。

一方、日本では変わった成長の兆候を示す少女が存在。分子生物学の研究者と恋人だった医師は、恋人を亡くし障害児施設に赴任すると、保護室に入れられている少女に出会った。

登場人物たちが運命の歯車に乗せられて、自分自身の現実問題に向きあいながら生命科学の闇に近づいていく。

そこへアメリカの事件を追い続ける元・刑事が、その闇の元にじわりと歩み寄ってきていた………

さとうの持ってる文庫本は平成15年初版だけど、この話自体は平成12年に単行本として発表されている。

さとう

さとう平成12年って2000年よ。もう西暦に統一したほうが良いかね?

そしてその年の「横溝正史賞」を受賞している(今は横溝正史ミステリ&ホラー大賞になってる)

でも個人的なことを言うと、横溝正史賞って、この本でオッケーなん?という印象だった。

まあ、公募の新人文学賞なので、いいのか。

こどもはモノではない

世の中の、離婚騒動でまちがいなく面倒ごとになるのは、こどもの親権をどうするか問題だ。

たいていの場合、自分が親権者になりたいと、父も母も手をあげる。

こどもの立場になってみれば、こんなに困る問題はない。

どっちも親だから選べないし、自分の未来に関わる問題なのに自分で決められない。

なんでこんな話を始めたかというと、この本が医学系SFミステリーだから。

今となっては医学系SFの部分が古くなった感じがするけど、問題な点は何も変わらず現在も問題なまま、存在してる。

こどもは、モノではない。

大人の所有物ではないのだ。

大人の都合でアレコレされていいわけではない。

こどもは神様からの授かりものなのだよ

そこがわからない大人はとても多い。

結局、人は「俺のこどもがほしい」とか「可愛いこどもがほしかった」とか「俺のモノだから権利がある」とか、欲求の対象としてみてることが多い。

この本の話は、そんな欲求の行き先についてのミステリーだ。

染色体はときに孤独を生み出す

この本は、序章の舞台がヴェトナム。

もうそれだけで「おや?ヴェトナム戦争の枯葉剤の悪影響の話?」と感づく。

ただ、それが話のながれとどう結びついてくるのかは、読み進めないとわからない。

なぜなら、枯葉剤とは関係のない人々もおおぜい出てくるから。

ヴェトナム戦争における枯葉剤の作戦は、ナチスのユダヤ人迫害と同じくらいヒドいもの。それは個人でしっかりと学んでほしい

ここでは、「枯葉剤の影響」が「染色体の変化」になって話を組み立てる要素になっている。

でも、染色体の変化というか異常は、原因不明で起こる病気のようなモノなの。

あるいは原因はわかるけど治療が難しい病気のようなモノなの。

社会に十分な余裕があってささえる手がたくさんあれば、みんなそれなりに穏やかに幸せに暮らせただろうに。

だけどこの本では、そういう社会にはほど遠いところで暮らしてきた人間の話になる。

染色体が孤独につながる点は、ここ。

- こどものときの環境が、自分に親身ではなかった(虐待を受けていたこどももいる)

- 未来を含めて社会に誰も、自分を正しく理解して寄り添ってくれる人がいない

染色体の変化(または異常)によるハンディキャップには、すごく大変なものもあって、関わっている皆さんは苦労が多い。

この本の中では、極端な症例を「入院患者」として紹介している。

社会の側は正しい理解が進んでないんだなと考えさせられる。

差別につながるのが怖いから、こちらもくわしく聞けないし、あちらも話しにくいのではないかと考えてしまう。

だから正しい知識を勉強しないとダメなんだ

この本には、そんな際どいラインの話が書いてある。

染色体の変化のおかげで、ひどい孤独感に悩まされながら生きてきた男の話が中軸になる。

バイオテクノロジー的にはそんなに目新しい話ではなくなった。

だからといって「単なるフィクションだよね〜」とほったらかしにしていい話題でもない。

今こそ、こんなことが自分の身近で起こってたら、どうする?と考えてみよう。

さとうがこの本を読んだ理由

タイトルの意味は、むかしは本を読んでみないとわからないよ、と言えた。

が、今はレビューですぐバレる。

さとうは、タイトルの不思議さと、序章をチラチラ立ち読みして「なんかおもしろい展開になりそう」と思って買った。

買った当時は、おもしろかった。

今は、理屈の部分がちょっと古くなったかも、と思ってる。

ネットの皆様のレビューでのツッコミどころは理解できる。

けれどさとうはね、最後のページが書きたくて著者はこの話を書いたのではないのかなと勝手に思ってる。

だってさとうも、最後のページが読みたくて読み返したりするから。

だからはじめて読んで、その感覚を味わいたい人は、最後から読んじゃダメだよ。

一回しか味わえない感覚をダメにしちゃうから。

コメント