恐るべき宇宙人の侵攻を2度もかろうじて撃退した地球人たち。

来るであろう3度目に備えるべく、バトルスクールを設立し、優秀な司令官を得るために天才児をさがし、育て、苛酷なカリキュラムへと追い立てる。

じつはそんな状況がもう始まっている、としたらどうする?

【エンダーのゲーム】のあらすじ

地球は恐るべきバガー(昆虫型異星人)の2度にわたる侵攻をかろうじて撃退した。しかし3度目の攻撃にそなえ、優秀な司令官を育成するべく、バトルスクールが設立される。

優秀な兄と姉のおかげで生を受けたエンダーは、さらなる優秀さを認められてバトルスクールへと旅立ち、あらゆることがバトルとなる生活へと投げ込まれた。

来る日も来る日も過酷な訓練ばかり、しかも勝ち抜けば勝ち抜くほど条件は厳しく不利になる。

最優秀で最年少の司令官となったエンダーは、じぶんの隊を集合させると愕然とした。戦闘未経験者がほとんどの、年下ばかりの兵たちだった。

最後となる今までにない厳しい戦闘を、彼ら彼女らは戦い抜けるのか?

ゲーセンではやっているゲームを見た

ゲーセンなんておばさんには縁遠いところなんだけど、たまたま機会があって覗いてみたの。

そしたら「◯と◯のパラドクス」とかいう椅子が宇宙船の操縦席になっているゲームがはやってたのを見た。

さとう

さとうさとうはゲームはしないんだけど

プレイしている人とゲームを眺めてさ、「はあぁ、ここからエンダーのゲームが始まっていくんだな」って考えちゃった。

……っていうかすでに、アメリカでは若い軍人に攻撃の操作を教えるときに「使い慣れているだろう」ということでゲーム用のコントローラーと同じ形のものを使用してるらしい。

若い人は(特におさない子どもは)おもしろいもの、興味を持ったものにはどんどんのめり込んでいって、いわゆるおとなの先入観や固定観念なんかぶっ飛ばすような新しい、奇抜な、大どんでん返し的発想を次々と生み出すこと、あるよね。

子どものころからゲーセンでゲームをしている人たちって、反射神経も動体視力も画面の中をどう攻略するかを考える能力も、さとうたちとは全然違う。

新人類、って言葉がバブル時代のちょっと前にはやったけど、今こそ新しい人類は出現しているよ。

ゲームと子ども、恐るべし。

えらそうにしてるけど、おとなが子どもに勝てない部分こそ、これからは大事な要素になっていくのかもしれない。

もちろん、おとなな考えやおとなな態度が社会を支えていることは前提だけど。

人生はあらゆる意味でbattle fieldなのか?

主人公のエンダーは(本名はアンドルー)本来なら存在し得ない第3子なのね。それというのも兄と姉があまりにも優秀だったから、両親は3人目を産んでもよいと許可をもらえたの。

もうそれだけで、この話の世界設定がなんとなくわかる

そして生まれたエンダーは、兄より姉より優秀ということで、バトルスクールへ連れていかれる。

そこから先はずうっっっっっと、エンダーにとってbattle fieldを行くしかない状況なんだ。

何をやってもやらなくても、エンダーに希望はない。かならず理不尽なルール変更が課せられて、それを乗り越えることを要請される。強制的に。

さとうが子どもだった時代はまだ、まわりにいる同級生がライバルになるなんて、特別な状況でしかあり得なかった。受験とか、コンテストとか。

子ども時代は子どもらしく、先のこともまわりのことも何にも考えなくてよくって、好きなだけ自分の興味の向くことに没頭できた。

今の時代、子どもたちは生まれたらもう習いごとを始めなくちゃならない。

伝統芸能を職業とする家系に生まれた男の子のように、ね。

あなたは自由な子ども時代を過ごしましたか?

この話は、そんな簡単な疑問さえはさまる余地のない展開になっていく。

それって、辛いな

可能性に賭けたい、それが希望につながるから

ほかのサイトのレビューなどでこの話のネタはバレている。ここではそこに深くは触れない。だって、知りたくない人もいるかもしれないから。

それよりも、この話は子どもを苛酷な状況に追いやる話のように読まれるけど、実はこの世界にはちゃんとしたおとなが少しはいることが前提になっている。

あたりまえだけどね

ちゃんとしたおとなっていうのは、いざ事に当たって必要ならきちんと責任を取る人のこと。

人数は多くはないのだろうけど、自分の人生をかけて取るべき行動を取る人がいてこそ、エンダーたちは救われる。そしてまた、この話も成り立つ。

なぜゲームでなぜ子どもなのか。

それは(数少ないおとながきちんと責任を取るから)可能性をたくさん持っている子どもに問題解決という結果を出してほしい、そして人類に希望を与えてほしいという願いなんだ。

これは現実ではなく、虚構の話。でも、先見の明があるおとながいればありうる話だ。

できれば現実にはなって欲しくないねぇ

さとうがこの本を読んだ理由

ほんとは短編を読んだときに「これはアイデア勝負の話だろ。長編はウザいな」とか思ってた。

でも本屋でチラ見したら、エンダーがどういう子ども時代(って、話の中ではずっと子どもなんだけどね)を過ごしてきたのかが見えてきて考えさせられた。

それからバトルについても深くくわしくなっていて。

そしてバトルスクールでのいじめに近い出来事にエンダーが対処していくシーンがチラ見で読めて。

そうなってくると、これは本腰入れて読むしかないなとなったわけ。

さとうが読んだ本は古い文庫で、1987年発行のもの。

何度か表紙が変わって、2013年には訳者も変わって、今にいたる。

みんなのレビューでは旧訳は読みにくいと不評だったが、それしか読んでないさとうには違いがわからない。

でもみんなが読むなら新訳がよいと言ってるので、わざわざ古本を探してこなくてもよい。

ただ、さとうは早く新訳を読まねば。本の紹介をしていて新しいのを読んでないってのはまずいよ。

この話は映画化もされているが、映画になるって聞いたとき「今ごろ、やっとかよ」と思ったものだった。

まあ本と映画と、どっちが先でもかまわない気がする。

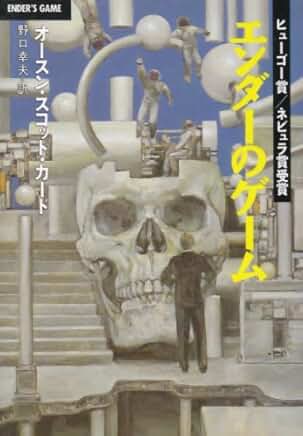

⬆︎これは旧訳の表紙。でもさとうが持っていたのはこれ⬇︎

めっちゃ古い。おそらく、長編になってはじめての刊行だ。よく見ると、ボロボロになってる。

短編で発表されたときは「無伴奏ソナタ」に収録されていた。

今、新訳となって世に出ているのはこっちです⬇︎ 読むのならこっちでどうぞ。

話の運び自体は変わらないから。

追記

新訳・新刊で読みましたっ。めっさめさ読みやすっ。上・下巻2冊なのにあっという間に読めた。

新刊は字も大きくて、老眼にやさしい。だから読みやすかったのかな?

コメント