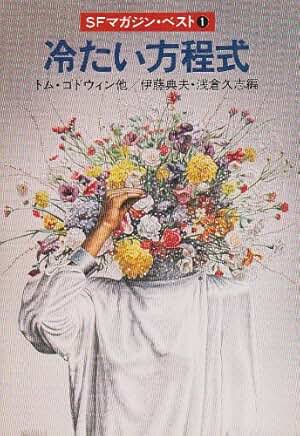

「冷たい方程式」について語る。

なぜならこの話を読みたくてこのアンソロジーを買ったのだから。

宇宙旅行ももうすぐできそうなところまで近づいてきている今、ちょっと考えたい作品だ。

【冷たい方程式】のあらすじ

密航者に対してパイロットが取るべき行動は船外遺棄しかない。

だがそれが、たったひとりの兄に会いたくて密航した美しい娘だったら?ってな話。

エンパシーって、何よ?

みなさんは、大好きな作品を鑑賞した時に「そうそう、ここよねぇ」とか「そうなんだよ、これなんだよなぁ」と共感することがない?あるよね?

さとう

さとうさとうはあるねぇ、よくある

そういうのってたいてい、情緒的にうなづけることが多い。

「理屈ではAは正論だけどさぁ、人としてはBだよねぇ?」「そうそう、そうだよね。わかるぅ〜」「うん、そう思った〜」みたいな。

共感、って日本語で書くと単語としてはひとつしかないんだけど、英語にするとふたつあるんだね。

シンパシーとエンパシー。

どっちも訳すと「共感」とか「感情移入」と出てくる。

でも、ふたつあるので、厳密には区別がある。

シンパシーは、他人と感情を共有すること。だから一緒になって泣いたり喜んだりする。

エンパシーは、他人と自分を同一視することなく他人の心情をくむこと。だからできごとに喜んだり苦しんだりはするけど、いっしょになって泣いたり喜んだりはしない。

どっちも大事なんだよ。

だって、悲しいことがあった時、いっしょに泣いてくれる友達がいたら、感情を吐き出しやすいじゃない?

いわゆる「カタルシスを得る」ってやつ。

カタルシスって、モヤモヤが解消されてスッキリすることなの。精神の浄化と言われている

でも、気持ちを理解してくれて、そのうえで「じゃあどうしていったらいいかな?」をいっしょに考えてくれる友達も必要だよね?

気持ちをしっかりわかってくれる人になら、相談もできるし。

「冷たい方程式」はね、エンパシーの話だと思う。

だって話を読んでいて状況がわかったら、そりゃあ密航しようとした人間が悪いわ、としかならない。

物理の法則にいいも悪いもないのだから、そういうものを利用するほうが気をつけないといけないのよ。

でもさ、それはわかっているけど、この状況はつらい。密航者の気持ちを理解できるから。

それがこの話の、ちょっと意見のわかれるところ、らしい。

きれいごとだけど、少しでも公平でありたい

密航者は、逃れようのない罰を受けなければならない。

見つけたら(見つかったら)できれば1分以内に。それくらい早く、確実に。

それは物理の法則と、宇宙の辺境に進出した人間におこる緊急事態への対応規則で、決まっている。

絶対的な掟として。

でも密航者を見たパイロットは強烈な衝撃に襲われる。

密航者がワケありの男ではなく、ハタチにもならない娘だったから。

─────っていうところが、どうもレヴューで意見のわかれる点らしい。

作中にもパイロットの考えとして書かれてしまっているんだけど、もし男であったら1分以内にするべきことを終えていたのに、女の子だったからパイロットは困っているわけだよね?っていうところがね。

たしかに。今、こんな話を書いたら、作家はけっこうなつるし上げを食らうだろうね。

仕事の内容だとか規則の適用だとか、差別があってはならない状況で差別的なことを書いてる!って言われそうだもの。

世の中にはさまざまな差別があって、日々、それは話題になり、論争がはじまる。

差別はできる限りなくしたい、とさとうも思ってる

でもねぇ、この話が書かれたのは1954年なの。

SF作家はたしかに、未来のことについて可能なかぎり想像力を駆使して話を考えるけれど、万能ではない。

1954年に、ありとあらゆる場面で性差なしの生活は、特に男性作家にはなかなか考えつかなかっただろうね。

これが女性作家だったなら、自分も差別されてると考える機会があっただろうから、少し違った書き方をしたかもしれない。

そしておそらく「男だったらためらわずに罰を与えていただろうに、若い娘だったから悩んでる、なんてありえねぇじゃん」と憤っておられる方々の多くは男性ではないかと推察している。

これもまあ、ひどい侮辱だよね。

「若くなく」「可愛らしい女性でもなく」という条件だけで人間としての価値が低く見られるなんて、いっちょまえの男性たちには許し難いことだろう。

でもさ、この話を書いたのも男性、とんちんかんなことで悩んでいる主人公も男性、「ありえない」と憤ってらっしゃる読者の多くも男性、ってね。

この話は、そこに注目してほしくて書いた作品ではないだろうと思うんだ。

将来、宇宙旅行が可能になって想定外のことが起こったとき、腹をくくらなきゃならないとしたら、自分ならどう考えるかな、どう感じるかな、理屈と感情の間でちゃんと判断できるかな、を考えてほしいんだろうってさとうはとらえた。

パイロットが女性だったとしても、一瞬、悩む。

密航者が自分に害をなそうとしないかぎり、ハゲでデブのおっさんでも、やっぱり一瞬、悩む。

規則で決まっているとしても、訓練を受けているとしても、やはり一瞬、悩む。

むしろ悩まなかったら、人として何かが欠けているか足りないかだなと、思う

理屈と感情の間で、相手の心情を汲みつつ「せねばならない」仕事をやれるか。

さとうは、この話が書かれた時代と背景を考えつつ、究極の二択にすらなり得ないシチュエーションに陥った時、自分はどう考えるんだろうなと思いながら読んでほしいなと思う。

それこそ、ありとあらゆることを踏まえつつ意見するというのは無理なことでキレイごとになる。

でもね、できる限りは公平な立場でモノを言いたいなと思わない?

自分にできる範囲でいいから。ちょっとでいいから。

世の中のすべてのことを知ってるわけでもなく、かたよりが出るのはしかたのないことで、それを人は個性と呼ぶんだが。

だからと言って、一方的すぎる意見を主張するのも程度による。

SFにも限界はある

今の時代に読んだら、この話にはほかにも稚拙なひっかかりはあるんだよ。

緊急用の無人機みたいな小型艇はなかったんかとか。

重さで密航者が発覚するなら発射する前にわからんのかとか。

「パイロットなら一生に一度くらいは遭遇する」ような事件なら事前に何か防ぐ手立てを考えろよとか。

SFには、鮮度というものが大きな比重を占める話もある。

その時代の考え方、社会の仕組み、科学知識のレヴェル、1回しか使えないアイデア、それこそ作家の個性に左右される問題もある。

そういうものを重視して読む読者もいれば、そういうものの存在を認めつつ「いや、この話はさ」とさとうみたいに余計なことを言うものもいる。

新しい、未来の、今までとはまったくちがう世界を描きたいと思って書かれるSFにも、時代が流れて進んでいくことによる古くささを背負ってしまうパラドックスは宿命のようにつきまとう。

古い作品、それが特に新しさを売りにするSFという分野には、厳しい風当たりとなるんだな。

しょうがないことだと思う。悲しいけど

さとうがこの本を読んだ理由

この話は有名な、売れている話だったので、あらすじはなんとなく知っていた。

で、具体的にどんな風にオチをつけるのかなと興味があって読んだ。

物理の法則に人間は逆らえない。せいぜいがうまく利用するくらいなんだ。

この話のはいったアンソロジーは、すでに新版となっている。

7つはいっていた話のうち2つだけ残り、あと7つほど新しい話が追加されて文庫になっている。

ほかの話はまたいつか記事にしたいが、とにかくさとうは新版を早く読まねばと焦っている。

とりあえず、新版も紹介しとくね。

コメント