SF作品は小説でもマンガでも映画でも大歓迎なさとう。

でも作品によってどのメディアがよかった、って感想はあるね。

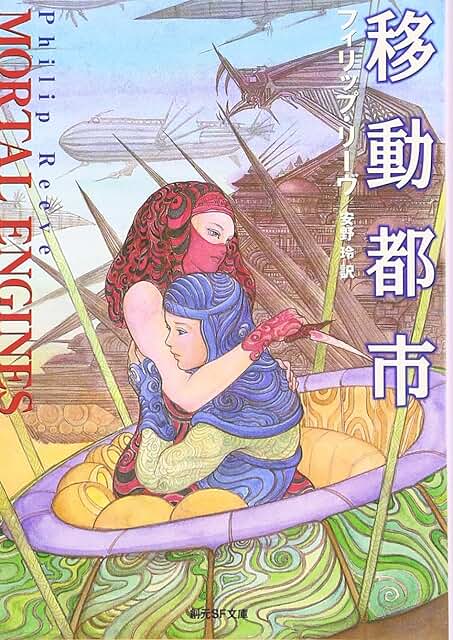

【移動都市】のあらすじ

「六十分戦争」と呼ばれる大災厄から1000年以上すぎた未来。

人類は生き残るために都市にスチームエンジンとキャタピラや車輪をつけて移動しつづける。

物資や働き手となる奴隷を補充するために、都市同士がたがいに共食いをし、弱肉強食で時代が進む。

主人公たちは、ちょっとした事件をきっかけに都市の外の世界をさまよう経験をかさねて世界がどうなっているのかを知ってゆく。

この本は、4部作の1作目。この先も主人公たちの冒険はつづく。

想像力が作り出す世界のほうがたのしめた

原作のある映画には「どっちが先か問題」がつきものだ。

この話、「移動都市」にかぎっていえばぜったい原作を読むのが先のほうがいいね。

なんていうか小説はおもしろい話だったのに、映画はアメリカ的な制作のせいでおもしろみが半減したなと思うくらい、拍子抜けしたストーリーになっていた。

いや、もしかしたら映画は見なくてもよいかも。

映画よりも、このSF小説を読んで自分の想像力が作り出す世界のほうがたのしめた。

ジブリにも動く城の話のアニメがあったけど、やっぱり動くものにはドラマがある。

動くものが好きな人も多いし。

さとう

さとう電車とか車とかバイクとか飛行機とか船とか、あといろいろ

この話は、都市がまるごとスチームエンジンによって動きまわる、というすごい設定ではじまっている。

さとうにはしくみがちゃんとは理解できないんだけど

ふつうに考えたらそんなどでかいものを動かすなんてエコじゃないしエネルギーの無駄づかいになるやん。

だけどそこはそれ、この話の世界のお約束なんでふかくは問わない。

動くのは資源を得るためで、つまり生き残るため。

動物がエサとなる対象を狩るのと、理屈は一緒だ。

だからその移動都市に住んでいる人間も、獲物を狩る動物と考えかたが似ている。

それなのに、都市が移動する機能をもつようになったたいそうな歴史があるので、移動都市側の人間は自分たちを「文明が進んでいる側」だと信じているのよ。

いつも思うけど、話のなかの人は自分たちが正しいと信じて動く。

読んでるさとうは一応「第三者」という客観的な立場からはじまるので、そういうのが見えておもしろい。

レトロな未来へようこそ

SFには「スチームパンク」というジャンルがある。

いろいろ説明のために検索したけど、いちばんわかりやすいのはこの説明かな。

スチームパンク(Steampunk)とはSFのジャンルのひとつ。 意味合いとしては「産業革命の原動力となった蒸気機関が、現実の歴史における絶頂期のありようを超越して発展した技術体系や社会を前提としたSF作品」などと形容することができる。

ピクシブ百科事典

ふつうSFっていうと、科学技術が最先端のものをさらに先へと超えさせている感じがする。

作品のなかにも夢のような、自分じゃ想像もできないくらいの技術を使ったしくみが表現されている。

でも、スチームパンクって、作品のなかではすごく発達した最先端の技術になっているけど、ふと立ち止まって考えてみると、そもそもが蒸気機関が発達したんだよね?ってなる。

そう思うとしくみ自体がちゃんとわかってないのに、な〜んかなじみのあるものを使ってもらっている感があってSFなのに身近な感じにおちいるの。

基本が「蒸気機関」なもんだから、さとうみたいなやや高齢者には"なんかちょっと知ってる感"がもてて、つまりレトロさを感じることができるってわけ。

未来の話をしてるのに、レトロ感なんてさ。ちょっと楽しい。

さとうがこの本を読んだ理由

都市が移動する話だよ?

え?どんなふうに?って思わない?

なまじジブリの動く城のアニメを見ちゃってるから、都市が動いたらどうなるのよ?って、興味がわくじゃないの。

いやもう、積読のふるい本がいっぱいあるのに、買っちゃったよ。

積読をなんとかしながら読んでみようか

追記:映画化のときの表紙の下は……

さとうが買った本は、なぜか表紙カバーがちょっぴり小さめで、中身がちょっぴり見えそうだった。

なんやねん、と思ってめくって見たら………

ふつうの表紙カバーが出てきた。二重になってたんかい。

追記2:映画で唯一、よかった点

しょっぱなに書いた映画の話だが、ただひとつよかったのは、アナ・ファン役の女優・ジヘさんがカッコよかったこと。

甘ったるい感じが全然なくて、カッコよかったわ〜。

コメント